일본의 통명제도는 국제적으로 예가 없는 독특한 경우이다. 세계 어느 나라에서도 외국인들에게 자국식 통명을 공식문서에 요구하지 않는다. 강요는커녕 요구하지도 않는다. 별명이 사용되는 경우는 있지만, 그것은 전적으로 자발적인 경우이며, 어떤 경우에도 통명이나 본명의 발음은 본인의 요청에 따른다. 일본의 통명 제도는 대단히 이례적이고 비정상적이다.

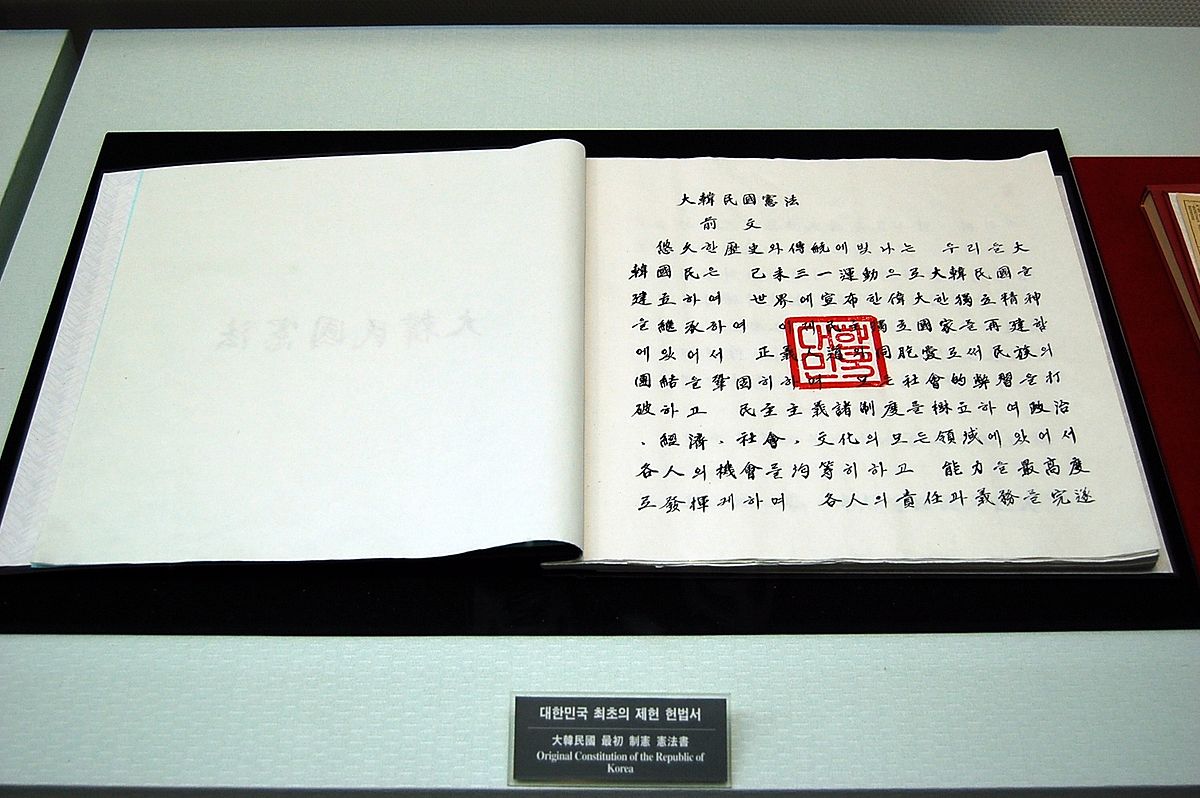

오늘날의 일본의 통명제도는 일본의 군국주의 시대에 식민지 조선에 강요했던 창씨개명에서 비롯된 관행이다. 창씨개명은 원천적으로 무효화되었다. 그런데 오늘날의 일본은 그 악영향을 청산하기는커녕, 80년이 지난 지금까지 유지하고 있다. 이는 마치 독일에서 지금도 유태인을 차별하는 것과 마찬가지로 대단히 이례적이고 비정상적인 일이다.

일본 안에서도 통명의 강요와 본명의 일본식 발음은 서양인들에게는 적용되지 않거나, 차별 문제를 일으키지 않는다. 동양권의 나라, 특히 같은 한자권인 중국인들에게도 일본식 통명을 강요하거나, 한자 이름을 일본식으로 읽어 부르지 않는다. 통명의 강요와 본명의 일본식 발음은 재일조선인/한국인에게만 적용되고 있는 셈이다.

이쯤 되면, 일본의 통명제도, 그리고 본명을 일본식 발음으로 부르는 관행은 재일조선인/한국인에게만 차별적으로 적용되고 있다고 해야 할 것이다. 이것이 바로 유엔인권선언에 정면으로 배치되는 일이다. 인종과 언어에 따른 차별이기 때문이다.

이런 차별적 관행은 보통 시민사회와 언론, 그리고 사법제도에 의해 시정되어 나가는 것이 보통이다. 그러나 재일조선인/한국인을 차별하는 통명제도는 일본 시민사회에 의해 자성이나 교정 노력이 경주되는 것으로 보이지 않는다.

재일조선인/한국인에 대한 통명제도, 그리고 본명의 일본식 발음을 ‘편의성’으로 정당화하는 경우를 자주 본다. 그런데 “누구의 편의”인지는 따져지지 않는다. 최창화씨의 경우, 그것은 언론기관의 편의였다. 본인이 원치 않아도 언론사의 편의 때문에 유지한다는 답변은 놀라웠다.

가장 놀라운 것은 사법기관이다. 기타큐슈 지방법원은 최창화씨의 정당한 요구를 기각했다. 오사카 지방법원은 “본명 대신 통명을 사용하라는 사업주의 요구가 김임만 감독을 차별한 것이 아니”라고 판시했는가 하면, 오사카 고등법원은 “통명의 강요가 인정되며, 개인 정체성에 대한 침해”라고 인정하면서도 “통명의 강요가 사업자의 선의”라고 결론 내렸다. 이는 유엔인권선언에 정면으로 배치되는 판결이 아닐 수 없다.

국제적인 시각에서는 일본의 통명제도가 그 시작부터 대단히 이례적이고 비상식적이며, 따라서 비정상적인 제도임에도 불구하고, 정작 일본 내에서는 그것이 법적으로 문제가 없는 정상적인 제도라고 여겨지는 것이다.

필자는 일본을 방문할 때 3개 언어로 된 명함을 사용한다. 한국어, 한자, 그리고 영문자로 되어 있다. 그리고 일본에서 명함을 사용할 때는 반드시 영문자 이름을 강조한다. 그래야 필자의 이름이 제대로 발음되기 때문이다.

하지만 불가피한 이유로 일본 땅에서 영주해야하는 재일조선인/한국인들은 누구도 통명제도의 불편함에서 벗어나기 힘들 것이다. 이는 차별의 문제와 점층적인 악순환과 직결되어 있기 때문이다. 본래의 차별은 저항을 낳게 마련이고, 이 저항을 누르기 위해 또 다른 차별을 고안하는 악순환이 계속되기 때문이다.

지금까지 필자는 재일조선인/한국인의 통명제도가 차별의 문제와 직결되어있음을 지적했지만, 관찰자의 짧은 소견에 불과할 것이다. 따라서 해결방안을 제시할 식견이 필자에게는 없다.

하지만 자아정체성의 본질의 일부인 이름에 대한 차별적 현실이 일본에서 재일한국인/조선인들에게 적용되고 있다는 사실을 지적하기에는 충분할 것이다. 일본 사회의 각성을 촉구하며, 재일조선인/한국인들의 용기있는 저항과 개선노력을 응원할 뿐이다. (jc, 2024/9/3)

'강릉인권영화제' 카테고리의 다른 글

| [강릉인권영화제] 11. 1천3백만원의 비밀 (1) | 2024.09.20 |

|---|---|

| [강릉인권영화제] 10. 박인호 선생 공연의 취소 (0) | 2024.09.19 |

| [강릉2024영화제] 8. 최창화 목사의 경우 (3) | 2024.09.03 |

| [강릉2024영화제] 7. 김임만 감독의 경우 (3) | 2024.09.03 |

| [강릉2024영화제] 6. 본명의 발음 (3) | 2024.09.03 |