1914년 부산에 활동사진 상설관 시대가 시작된 이후 1920년대는 영화관이 주도권을 잡은 시기였다. 국제관에서도 12권짜리 장편영화 <아! 무정(=레미제라블)>과 14권짜리 <십계>(1923, 파라마운트사, 세실 B. 데밀 감독)를 상영해 주목을 끌었으나 보래관이나 상생관 등의 영화 상설관에 비하면 상영영화 확보에 어려움을 겪었다.

보래관과 상생관은 일본 유수 영화제작사와 특약을 통해 일본 영화를 확보했고, 보래관과 행관은 미국과 유럽의 영화배급사와의 계약으로 다양한 필름을 확보했다. 특히 행관은 사쿠라바상회가 보유한 3천개 이상의 필름을 활용해 매일 주야 2회 상영을 경영전략으로 구사했다.

상영 영화 확보에 열세였던 국제관은 눈을 국내로 돌렸다. 일본영화와 서양영화의 열세를 조선영화로 만회하고자 한 것인데, 조선영화란 조선에서 제작된 영화를 가리킨다. 1920년대 초기의 조선영화들은 일본인들의 자본과 기술, 조선인들의 연기 인력의 합작인 경우가 많았다. 1920년대 중반에야 조선의 자본이 동원되곤 했지만, 촬영기법은 여전히 일본식이었다. 조선식의 새로운 촬영기법은 나운규의 <아리랑> 이후에야 도입되었다.

1924년 7월11일 부산 최초이자 조선 최초의 영화제작사 <조선키네마>가 설립되었다. <조선키네마>는 일본인들이 설립한 영화제작사이지만, 연기와 감독 등의 제작진에는 조선인들이 다수 포함되어 있었다. 1924년 초 조선의 연극인 안종화와 김정원, 유수준과 엄진영, 이경손과 이채전 등 <무대예술연구회>의 회원들이 국제관 무대에서 톨스토이의 <부활>, <월광곡> 등의 연극작품을 공연해 갈채를 받았는데, 이들의 연기를 눈여겨 본 부산의 일본 실업인들이 조선인 배우들을 영입해 <조선키네마(주)>를 설립한 것이다.

조선인 배우와 일본인 자본/기술이 결합해 출범한 <조선키네마(주)>는 <해의 비곡(海の秘曲, 1924)>, <총희의 연(寵姬の戀, 1925), 일명 <운영전(雲英傳)>, <신의 장(神の粧, 1925)>, <동리의 호걸(洞里の豪傑, 1925)> 등 4편의 영화를 제작해, 모두 국제관에서 상영했다. 이 영화들이 국제관에서 상영된 것은 <무대예술연구회>에 속한 조선인 연극배우들이 국제관과 맺은 인연 때문이었을 것이다.

국제관은 <조선키네마>의 조선-일본 합작의 조선영화뿐 아니라 조선인이 제작한 조선영화도 다수 상영했다. 김영환 감독의 <장화홍련전(1924)>, 이경손 감독의 <심청전(1925)>과 <개척자(1925)>와 <장한몽(1926)>, 이구영 감독의 <쌍옥루 전,후편(1925)>, 김수로 감독의 <괴인의 정체(1927)> 등이 모두 부산에서는 국제관에서 상영되었다.

<조선키네마>는 설립 1년만인 1925년에 경영난과 내부 분열로 해산되었지만, <조선키네마>의 시도는 부산에서 영화의 제작과 배급, 흥행을 모두 담당했던 경험을 남겼고, 이는 훗날 부산이 영화의 도시로 떠오르는 역사적 자산이 되었다.

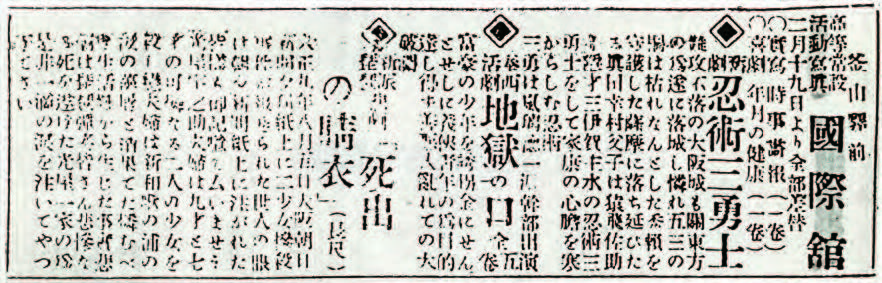

국제관은 영화 상영 외에 다양한 공연을 유치했는데, 무용공연도 마찬가지였다. 일본인 무용가로서 최초로 조선공연을 가졌던 후지마 시즈에(藤間靜枝)의 부산 공연도 1925년 11월4일 국제관에서 열렸고, 1926년 3월27일 이시이바쿠 무용단의 공연이 열린 곳도 국제관이었다.

다만 최승희는 국제관에서 무용공연을 가진 적이 없는데, 이는 최승희가 무용유학을 마치고 독자적인 활동을 벌이던 1930년대 초에는 국제관이 이미 화재로 소실되었기 때문이었다. 또 1928년 4월에는 국제관보다 규모가 크고 시설이 좋은 부산공회당이 개관했으므로 무용공연이 대개 부산공회당에서 열렸기 때문이기도 했다.

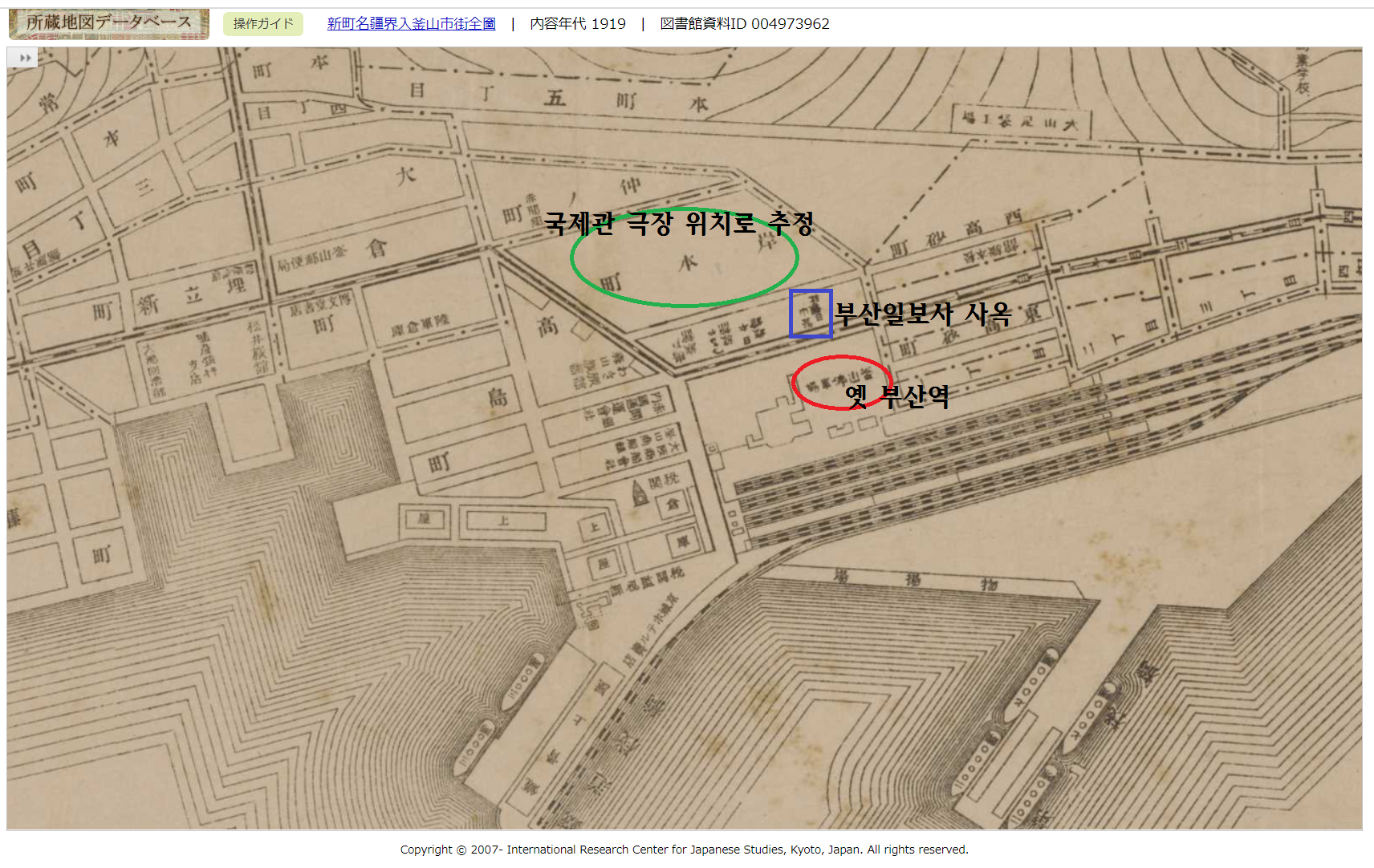

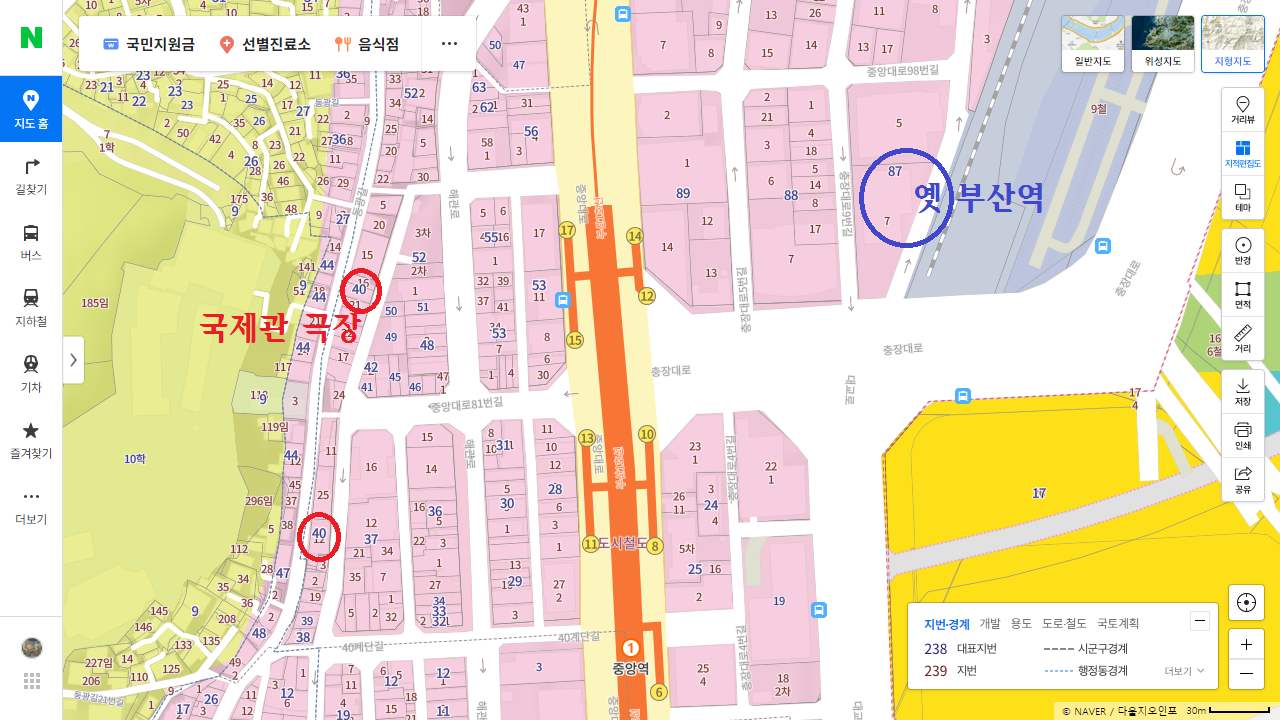

국제관은 1925년 1월 자본금 20만원이 10만원으로 감자(減資)되는 등 경영의 어려움을 겪던 중, 1929년 2월27일의 화재로 전소되었다. 이 화재로 공연 중이던 사와다(澤田) 극단의 출연배우 4명이 사망하고 9명이 중경상을 입었고, 피해액도 10만9천원에 달했다. 이후 국제관을 재건하려는 시도는 성공하지 못했고, 국제관은 설립 10년 만에 폐관되었다. 화재 당시 국제관의 위치는 대창정 4정목 40번지(1929년 2월28일 부산일보)로 기록되어 있다. (*)

'조정희PD의 최승희 이야기' 카테고리의 다른 글

| [최승희의 부산공연] 4-9. 일제강점기 부산의 극장-유락관 (0) | 2021.10.29 |

|---|---|

| [최승희의 부산공연] 4-8. 일제강점기 부산의 극장-공회당 (0) | 2021.10.27 |

| [최승희의 부산공연] 4-6. 일제강점기 부산의 극장-국제관(1) (0) | 2021.10.27 |

| [최승희의 부산공연] 4-5. 일제강점기 부산의 극장-상생관 (0) | 2021.10.27 |

| [최승희의 부산공연] 4-4. 일제강점기 부산의 극장-행관 (0) | 2021.10.26 |