2020년 11월초 2차 무용신 캠페인을 성공적으로 마치고 나서 나는 비로소 <다카라즈카 조선인 추도비>의 주인공들을 찾아 나설 여유가 생겼다. 출발점은 당연히 추도비의 기록이었다.

그러나 나는 이 추도비를 직접 본 적이 없었다. 다카라즈카와 고베, 오사카 등지를 취재하러 다녔던 2020년 3월초까지는 추도비가 세워지기 전이었고, 2020년 3월26일 추도비가 세워진 후에는 일본을 방문할 수 없었다. 때마침 불거진 한일 양국의 경제마찰과 양국의 코로나19 방역 정책이 중첩되면서 기존에 자유롭던 한,일 여행은 불가능해졌기 때문이다.

그럼에도 불구하고 추도비가 희생자 조사의 출발점이 되어야 하는 것은 틀림없는 사실이었다. 나는 정세화 선생에게 추도비의 사진을 보내달라고 부탁했다. 비석의 전,후면과 좌우 측면, 받침대와 상단에 이르기까지 꼼꼼하게 촬영해 달라고 했다. 정세화 선생은 곧 사진을 보내 주셨고, 나는 추도비 희생자 연구를 위한 첫 번째이자 가장 중요한 자료인 추도비 사진들을 꼼꼼이 살펴보았다.

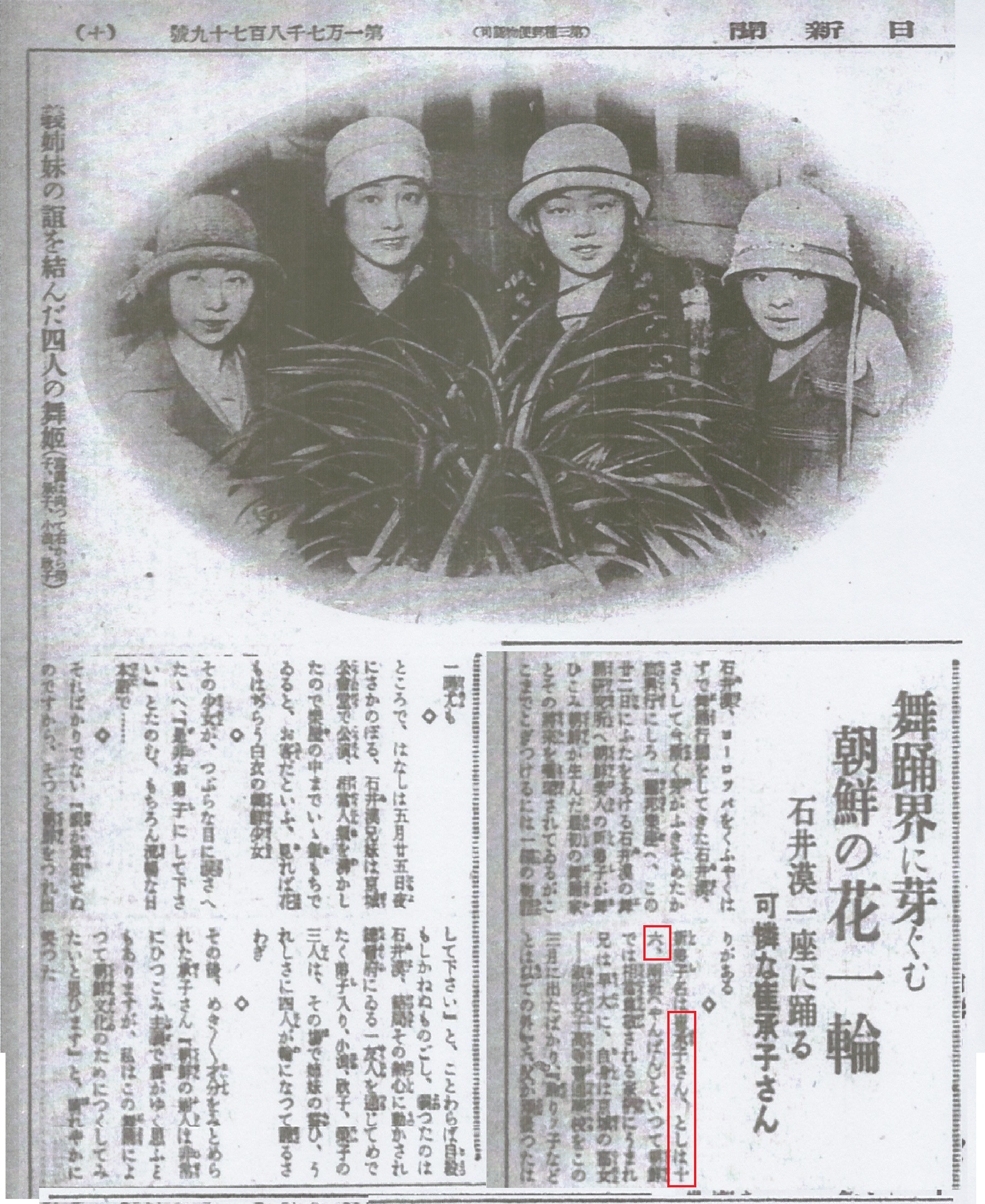

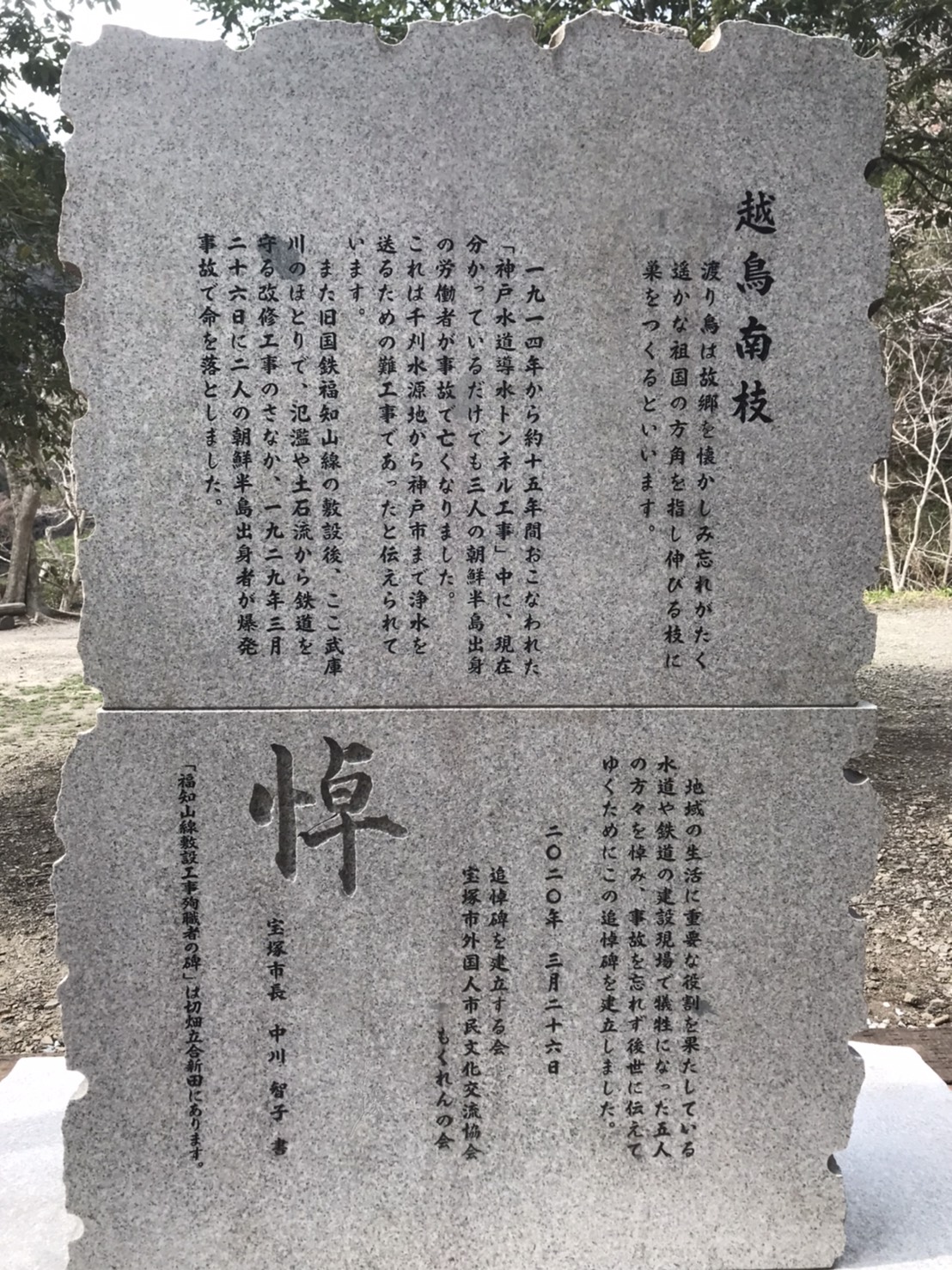

추도비는 2개의 거대한 장방형의 돌이 2단으로 겹쳐져 세워져 있었고, 전면에는 <월조남조>라는 글귀와 함께 그 하단에 희생자 5인의 이름이 새겨져 있었다. 후면에는 추도비를 세운 이유와 목적이 다음과 같이 기록되어 있다.

“월조남지, 철새는 고향을 잊지 않고 머나먼 조국의 방향으로 뻗은 가지에 둥지를 만든다고 합니다.

“1914년부터 약 15년간 진행된 <고베시 수도터널공사> 중에 지금까지 알려진 것만도 3명의 조선반도 출신 노동자가 사고로 사망했습니다. 이는 센가리 수원지에서 고베시까지 깨끗한 물을 보내기 위한 어려운 공사였다고 전해집니다.

“또한 옛 국철 후쿠치야마선 부설 후, 이곳 무코강변에서 자주 일어나는 범람과 토석류로부터 철도를 지키기 위한 개수공사 중, 1929년 3월26일에 두 명의 조선반도 출신자가 폭발사고로 목숨을 잃었습니다.

“지역생활에 중요한 역할을 하는 수도와 철도 건설현장에서 희생된 다섯 분을 애도하면서, 사고를 잊지 않고 후세에 전하기 위해 이 추모비를 건립합니다. 2020년 3월26일.”

비문에 따르면 <다카라즈카 조선인 추도비>를 세운 목적은 두 가지이다. “희생된 다섯 분을 애도”하고 “사고를 잊지 않고 후세에 전하기 위해”서이다. 지역생활에 중요한 근대적 기반시설을 건설하는 중에 순직한 분들을 애도하고 잊지 않고 후세에 전하기 위해서라는 것이다.

이어서 추도비 건립을 주도한 단체들의 이름이 기록되어 있었다. <추도비 건립 모임>과 <다카라즈카시 외국인시민문화교류협회(이하 교류협회)>, 그리고 <목련회>의 세 단체이다. 이 세 단체의 구성과 활동, 대표자들에 대한 서술은 다른 글에서 이뤄졌으므로 여기서 반복할 필요는 없을 것이다. 다만 이 세 단체를 결성하거나 주도한 인물은 일본인 콘도 토미오 선생과 재일동포2세인 김예곤 선생이었음을 밝혀두는 것으로 충분할 것이다.

<고베수도공사>와 <후쿠치야마선 개수공사>의 사고와 희생자들을 밝혀낸 정홍영 선생이 2000년 1월에 타계한 후에도 콘도 토미오 선생은 추도와 제사를 계속했다. 시간이 가면서 추모 제사의 규모가 커지면서 2013년에는 <교류협회>가 정식으로 추모 제사에 참여했고, 2017년 5월 <고베수도건설공사 및 구국도 후쿠치야마선 개수공사 중의 사망자 추도비를 건립하는 모임>(이하 <추도비건립모임>)이 발족되면서 추도비 건립은 본격적으로 추진되기 시작했던 것이다.

<다카라즈카 조선인 추도비>에는 다른 조선인 추도비에서 찾아볼 수 없는 특징이 있었다. 추도비 건립 당시의 다카라즈카 현직 시장 나카가와 도모코(中川智子) 씨가 ‘슬퍼할 도(悼)’자를 써 보냈고, 이를 추도비의 후면에 새긴 것이다. 일본에서는 물론 효고현과 다카라즈카 지역에서도 특히 조선인 추도비의 문제는 정치적으로 민감한 문제였다. 그런 상황에서 현직 정치인이 자신의 이름을 걸고 추도의 뜻을 나타낸 것은 대단히 용기있는 일이었던 것이다. (*)

'다카라즈카 조선인 추도비' 카테고리의 다른 글

| 콘도 도미오 선생님을 생각하며 (1) <무쿠게 통신>의 부고 (0) | 2022.06.25 |

|---|---|

| [다카라즈카 추도비] 20-5. 신문기사와 매장인허증 (0) | 2022.02.05 |

| [다카라즈카 추도비] 20-3. <팀아이> 출범과 2차 <무용신> 캠페인 (0) | 2022.01.27 |

| [다카라즈카 추도비] 20-2. 추도비의 주인공들을 찾읍시다. (0) | 2022.01.20 |

| [다카라즈카 추도비] 20-1. <무용신> 캠페인의 시작 (0) | 2022.01.20 |