남익삼씨의 조선내 연고지를 추정하기 위해서는 매장인허증에 기록된 불완전한 주소에 의존해야 했는데, 이 주소에서 어떤 부분이 정확하고 어떤 부분이 잘못되었는지 판단할 수 없었다. 따라서 부정확한 주소에서 어떻게든 믿을 수 있는 부분을 구별해 내는 방법을 강구해야 했다.

필자는 우선 ‘도-군-면-리-촌’ 등의 행정단위를 모두 무시하고 지명을 나타내는 고유명사만 조사해 보기로 했다. 그래서 ‘중청(中淸)’과 ‘춘원(春元),’ ‘연북(連北)’과 ‘선삼(先三)’이라는 이름만 남게 되었다. 또 초서체로 흘려 쓴 글씨 때문에 ‘춘원’과 비슷해 보이는 ‘춘육(春六)’과 ‘연북’과 유사하게 보이는 ‘연지(連地)’도 조사에 포함시켰다.

이 여섯 개의 지명을 <신구대조 조선전도 부군면리동 명칭일람(新舊對照朝鮮全道府郡面里洞名稱一覽, 1916, 越智唯七編纂, 중앙시장 발행)>에서 찾아봤다. 이 보고서는 1914년 일제가 조선의 행정구역을 개편한 결과를 정리한 것으로, 19세기 말과 20세기 초 조선에서 사용된 행정구역 이름을 망라하고 있었다. 이 보고서는 본문만 1096쪽에 이르는 방대한 분량이었지만, 1915년에 사망한 남익삼씨의 주소를 확인하기에 시기적으로 적절한 문헌이었다.

이 보고서에 따르면 20세기 초의 조선전도에 ‘중청’과 ‘연북’과 ‘선삼’이라는 지역 명칭은 없었다. ‘연지’와 ‘춘육’도 마찬가지였다. 그런데 ‘춘원(春元)’이라는 이름은 추적이 가능했다.

이 보고서에도 ‘춘원’이라는 이름은 나오지 않지만, 1914년 이후의 통영군(統營郡)이 과거의 용남군(龍南郡)과 거제군(巨濟郡)을 통합한 지역임을 알 수 있었다. 고성-통영 지역의 행정구역 변천사가 다소 복잡했지만 요약하면 다음과 같다.

지금의 고성과 통영지역은 (1) 삼한 시대 이전에는 진국(辰國), 삼한 시대에는 변한에 속했던 고자미동국(古資彌凍國), 가야시대에는 소가야(小伽倻) 소재지였다. (2) 남북국 시대 고자군(古資郡)으로 불리던 이 지역은 신라 경덕왕(재위 742-765년) 때에 고성군(固城郡)으로 개칭됐고, 757년 강주(康州=지금의 진주)에 병합했다. (3) 1016년(고려 현종9년) 이 지역은 거제현(巨濟縣)으로 이관되었지만, (4) 1275년(고려 충렬왕 2년)에 남해현(南海縣)으로 이속되었다가 1308년(충렬왕 복위10년) 거제현으로 되돌려졌다.

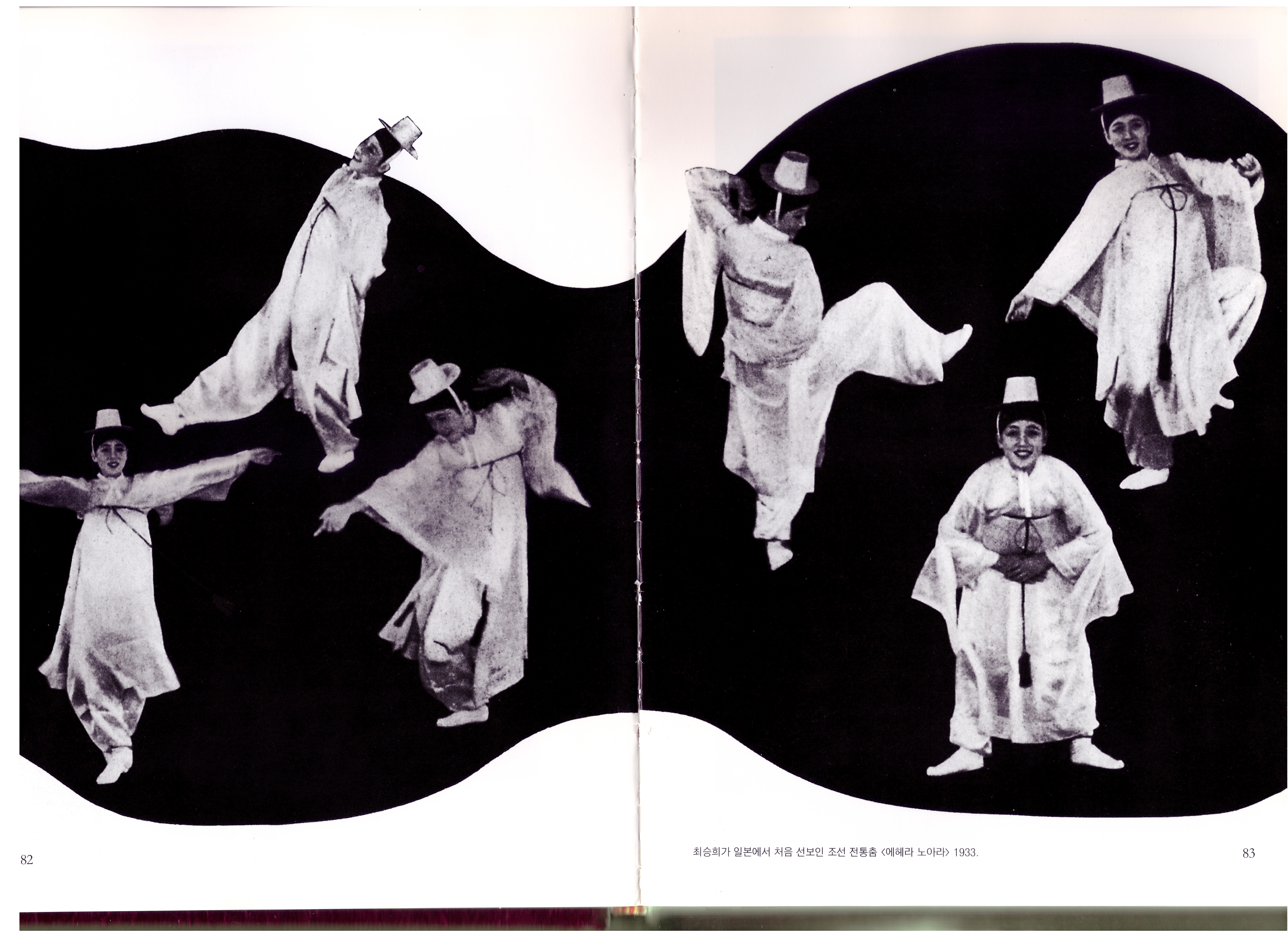

조선시대에 들어와 (5) 1604년(선조 37년) 이 지역에 삼도수군통제영이 설치되었는데 당시 이름은 거제현 두룡포(頭龍浦)였다. (6) 1677년(숙종 3년) 두룡포가 고성현(固城縣)에 이속되면서 춘원면(春元面)으로 개칭되었다. (7) 1869년 고성현 춘원면에서 호적분규사건이 일어났고, 조선 조정은 이에 대한 사후책으로 1870년 고성현을 고성부로 승격했다. (8) 1880년 고성부는 고성현으로 환원되었다가, 1884년 재차 고성부로 승격되었다.

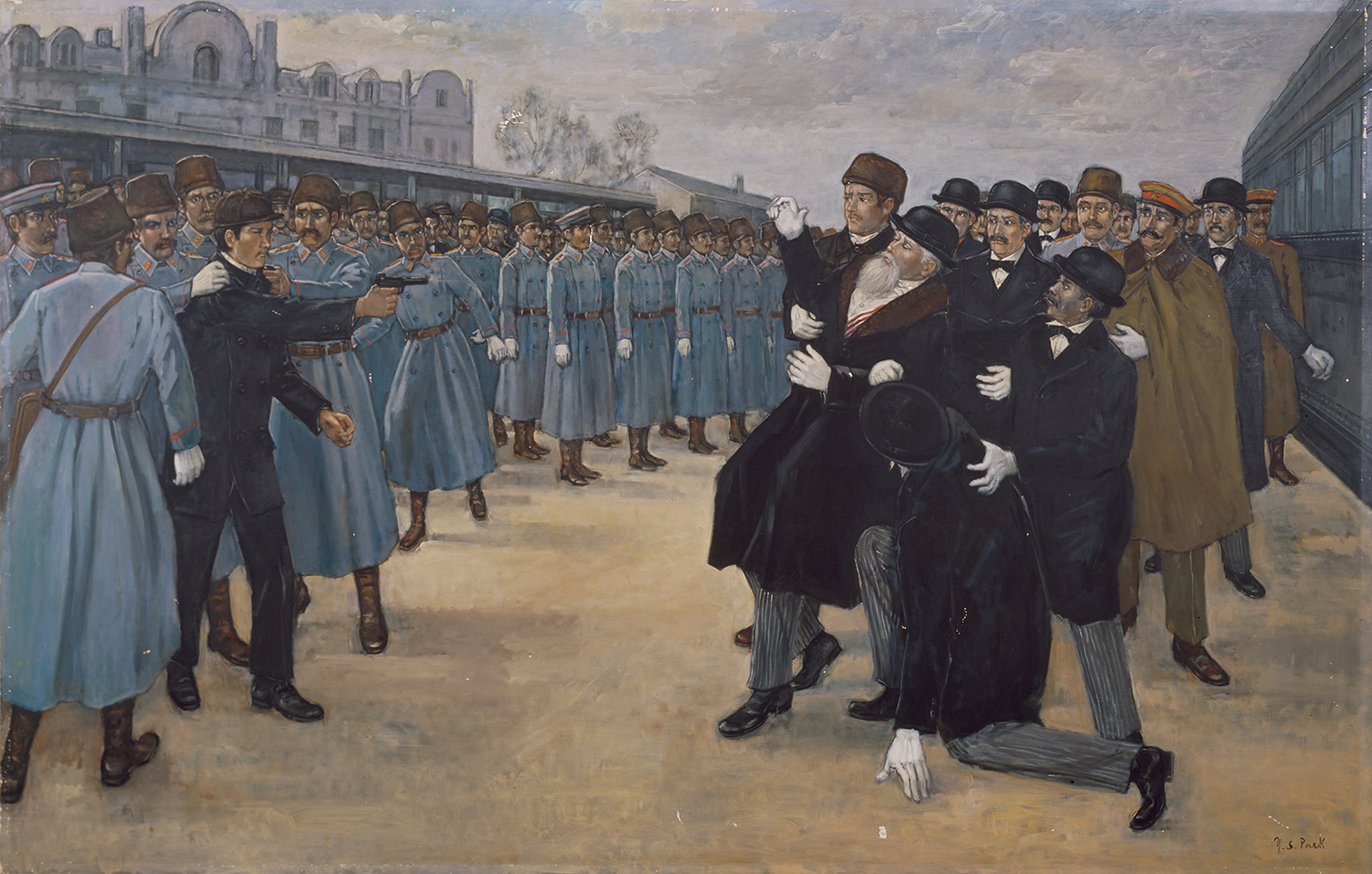

(9) 1895년(고종32년) 춘원면 소재 삼도수군통제영이 폐지되었고, 고성부는 고성군으로 개칭되었다. (10) 1900년 통제영이 소재했던 지역이 고성군에서 독립하여 따로 진남군(鎭南郡)이 되었다. (11) 1909년 진남군은 용남군(龍南郡)으로 개칭됐다. (12) 1914년 일제의 행정구역 개편 때 용남군은 거제군과 함께 통영군으로 병합됐다.

즉 “통영군(1914)”에 병합된 “용남군(1909-1914)”은 그 직전 이름이 “진남군(1900-1909)”이었고, 그 전에는 약 230년 동안 “고성현/부/군 춘원면(1677-1900)”이었던 것이다.

1915년 2월20일 사망한 남익삼씨의 매장인허증에는 그의 생년월일은 ‘알려져 있지 않다(不詳)’면서도, 그의 사망시 나이가 37세라고 했다. 이를 역산하면 남익삼씨가 태어난 연도는 1870년대 말인데, 그 당시 통영의 이름은 “고성부 춘원면”이었다.

남익삼씨가 일본에 살면서 ‘고향이 어디냐’는 질문을 받았다면, ‘경상(남)도 고성부 춘원면’이라고 대답했을 것이다. 그는 춘원에서 태어났고 첫 20년을 거기서 살았을 것이기 때문이다.

그가 20대 후반에 ‘춘원’은 ‘진남’으로, 30대 초반에는 다시 ‘용남’으로 바뀌었고, 조선을 떠나 일본 효고현에서 고베수도공사에 투입되었을 즈음 다시 ‘통영’이 되었지만, 지속적으로 바뀌는 고향의 공식 명칭에 그가 얼마나 친숙했을지는 의문이다. (2022/8/29, 조정희)

'다카라즈카 조선인 추도비' 카테고리의 다른 글

| [다카라즈카 조선인 추도비] 27. ‘춘원면’과 ‘광삼면’ (0) | 2022.09.02 |

|---|---|

| [다카라즈카 조선인 추도비] 26. 고지도에 나타난 ‘춘원면’ (0) | 2022.09.02 |

| [다카라즈카 조선인 추도비] 24. 남익삼씨의 조선 주소 (0) | 2022.09.02 |

| [宝塚朝鮮人追悼碑] 23.固城市立図書館の郷土資料 (0) | 2022.08.29 |

| [宝塚朝鮮人追悼碑] 22. 統営タチと調査計画 (0) | 2022.08.29 |